|

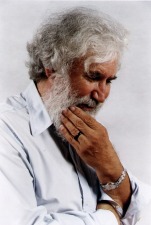

La convivialidad, como concepto, fue introducida por Ivan Illich (1926-2002), uno de los grandes pensadores proféticos del siglo XX, que vivió un tiempo en Petrópolis. Nacido en Viena, trabajó con los latinos en Estados Unidos y más tarde en México. Se hizo famoso por cuestionar el paradigma de la medicina y de la escuela convencional. A través de la convivialidad intentó responder a dos crisis: la del proceso industrialista y la de la ecología.

Con el proceso industrialista el dominio del ser humano sobre el instrumento se ha convertido en el dominio del instrumento sobre el ser humano. Creado para sustituir al esclavo, el instrumento tecnológico ha acabado esclavizando al ser humano al enfocarse a la producción y al consumo masivo. Ha hecho surgir una sociedad llena de aparatos, pero sin alma. La producción industrial actual no se combina con la fantasía y la creatividad de los trabajadores. No los ama. Solo quiere utilizar su fuerza de trabajo, muscular o intelectual. Cuando incentiva la creatividad es con vistas a la calidad total del producto para beneficiar todavía más a la empresa y menos a los trabajadores. Sin embargo, muchos empresarios han tomado conciencia de esta distorsión y se han dado cuenta del grado de deshumanización de la sociedad industrial. Empiezan a poner en la agenda de la empresa su responsabilidad socio-ambiental, la importancia de la subjetividad y de la espiritualidad, las relaciones de cooperación entre todos, empresarios y trabajadores, en vez de pura competencia y acumulación. ¿Qué se entiende por convivialidad? Por convivialidad (palabra que no consta en el famoso diccionario de portugués brasileño «Aurélio») se entiende la capacidad de hacer convivir las dimensiones de producción y de cuidado, de efectividad y de compasión, de modelado de los productos y de creatividad, de libertad y de fantasía; de equilibrio multidimensional y de complejidad social: todo para reforzar el sentido de pertenencia universal contra el egoísmo. El valor técnico de la producción material debe caminar junto con el valor ético de la producción social y espiritual. Después de haber construido la economía de los bienes materiales es importante desarrollar urgentemente la economía de los bienes humanos. El gran capital, infinito y inagotable, ¿no es por ventura el ser humano, el capital espiritual? Los valores humanos del amor, la sensibilidad, el cuidado, la comensalidad y la veneración pueden imponer límites a la voracidad del poder-dominación y a la explotación-producción-acumulación. La convivialidad pretende también ser una respuesta adecuada a la crisis ecológica, producida por el proceso industrial de los últimos cuatro siglos. El proceso de depredación de los bienes y servicios naturales puede provocar una dramática devastación del sistema-Tierra y de todas las organizaciones que lo administran, un real crush planetario. Este escenario no es improbable. Ya ocurrió antes, con el derrumbe de la bolsa de Wall Street en 1929. En aquella ocasión era solo una crisis parcial del sistema capitalista y no tocaba los límites físicos del planeta. Ahora la crisis es del sistema global. Seguramente en un contexto de ruptura generalizada la primera reacción del sistema imperante será aumentar el control planetario y usar la violencia masiva para asegurar el mantenimiento del orden vigente, económico, financiero y militar. Tal medida, en vez de aliviar la crisis, la radicalizará por causa del crecimiento del desempleo tecnológico y de la ineficacia de los ajustes fiscales Es lo que estamos presenciando en la crisis de los países que son el centro del sistema. Algunos han lanzado la hipótesis de una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Pero esto no sería fatal. Es importante dejar abierta la posibilidad de un uso convivencial de los instrumentos tecnológicos al servicio de la preservación de la vida, del buen vivir de la humanidad y de la protección de nuestra civilización. Ese estadio nuevo posiblemente conocerá un viernes santo terrible que precipitará en el abismo la dictadura del modo-de-ser-trabajo-producción-material para dar paso a un domingo de resurrección: la reconstrucción de la sociedad mundial sobre la base del cuidado y de una sostenibilidad real. El primer párrafo del nuevo pacto social entre los pueblos será el sagrado principio de la autolimitación y de la justa medida; y después, el cuidado esencial de todo lo que existe y vive, la gentileza con los humanos y la veneración hacia la Madre Tierra. Entonces el ser humano habrá aprendido a usar los instrumentos tecnológicos como medios y no como fines; habrá aprendido a convivir con todas las cosas sabiendo tratarlas con reverencia y respeto. ¿No sería esta la verdadera inauguración del nuevo milenio?

0 Comentarios

Una dimensión sine qua non para inaugurar una nueva alianza con la Tierra reside en el rescate de la dimensión de lo sagrado. Sin lo sagrado la afirmación de la dignitas Terrae y de sus derechos solamente es una retórica sin efecto. Lo sagrado es una experiencia fundadora. Subyace a las experiencias que dieron origen a las religiones y a las culturas humanas.

Los últimos siglos se vienen caracterizando por una sistemática intervención en los ritmos de la naturaleza hasta el punto de quedar sordos a la musicalidad de los seres y ciegos ante la grandeza del cielo estrellado. Con ello perdemos la experiencia de lo sagrado del universo. En su lugar ha empezado a prevalecer una vasta profanidad que reduce el universo a una realidad inerte, mecánica y matemática y la Tierra a un simple almacén de recursos entregados a la disponibilidad humana. Se ha quitado la palabra a todas las cosas para que sólo imperase la palabra humana. Si no conseguimos rescatar lo sagrado, difícilmente garantizaremos el respeto a la Tierra y a los demás seres que poseen un valor intrínseco. La ecología se transformará en una simple técnica para administrar la voracidad humana pero jamás para superarla. La pretendida nueva alianza significará solamente una tregua para que la Tierra se rehaga de las llagas recibidas, y para recibir otras inmediatamente después, porque el modelo de relaciones agresivas no ha cambiado ni se ha transformado nuestra actitud básica de ausencia de respeto y de sacralidad. Antes de cualquier otra cosa, es necesario que nos reencantemos con el universo. Esto lo expresó muy bien el astronauta norteamericano Edgar D. Mitchell en 1971 a bordo del Apolo 14 camino a la Luna. Exclamaba boquiaberto: «Desde aquí, a miles de millas de distancia, la Tierra muestra la increíble belleza de una joya espléndida de color azul y blanco, fluctuando en el vasto cielo oscuro. Cabe en la palma de mi mano. Ahí está todo lo que es sagrado y amado por nosotros». ¿Qué es lo sagrado? No es una cosa. Es una cualidad de las cosas, que de forma envolvente nos toma totalmente, nos fascina, habla a lo profundo de nuestro ser y nos da la experiencia inmediata de respeto, de temor y de veneración. Rudolf Otto, un clásico estudioso del fenómeno en Lo Sagrado (das Heilige), describe en dos palabras-clave la experiencia de lo sagrado: lo tremendum y lo fascinosum. Lo tremendum es aquello que nos hace temblar por su magnitud y porque desborda nuestra capacidad de soportar su presencia. Ésta nos hace huir debido a su intensidad arrasadora. Y al mismo tiempo es fascinosum, es decir, aquello que nos fascina, nos arrastra como um imán irreprimible porque nos concierne absolutamente. Lo sagrado es como el sol: su luz nos arrebata y nos llena de entusiasmo (fascinosum), y a la vez nos obliga a desviar la mirada porque nos puede cegar y quemar (tremendum). Es esa experiencia ambivalente la que los seres humanos originarios tuvieron y que todavía podemos tener nosotros en contacto con el cosmos, con la Tierra, con la vida, con las personas carismáticas, con la atracción amorosa entre un hombre y una mujer. Sintieron comunicarse en estas realidades una fuerza irresistible, expresada clásicamente por la palabra melanesia de mana o por el axé de las religiones afro. Potencialmente todas las cosas son portadores de mana o de axé. Son por excelencia la revelación de lo sagrado, su epifanía y diafanía. Por debajo de todo opera, como nos dicen los modernos cosmólogos, la Energía fontal, el Abismo generador de todas las cosas, el Spíritus Creator. Lo sagrado irrumpe en nosotros cuando internalizamos la visión contemporánea del universo en evolución y en cosmogénesis. No basta esta cosmovisión que podemos encontrar en Google. Lo que necesitamos es una conmoción y una experiencia de choque. Necesitamos sentirnos dentro de estos conocimientos sobre el cosmos, la Tierra y la naturaleza porque son conocimientos sobre nosotros mismos, sobre nuestra ancestralidad y sobre nuestra realidad más profunda. Tales conmociones son las que modifican nuestras vidas. Cómo no extasiarse ante la inmensidad de energia lanzada en la singularidad del big bang, en la formación del campo de Higgs, que permitió conferir masa a las partículas originarias, la formación de las nubes de gases que dieron lugar a la primera generación de estrellas, que después de explotar dieron origen a las galaxias, las estrellas, los planetas y a nosotros mismos. Es lo fascinosum. ¿Qué existe más tremendo y misterioso que la masiva destrucción de la materia inicial por la anti-materia dejando apenas un remanente de una milmillonésima parte, de la cual se origina todo el universo y nosotros mismos? Aquí lo tremendum se asocia a lo fascinosum. Y podríamos enumerar otras tantas experiencias. Todas ellas nos colocan delante de una realidad cuya mejor forma de abordarla es a través de la teoría de la complejidad por la cual los contrarios se hacen complementarios, y nos lleva a aceptar que somos parte y parcela de este Todo. Sólo nos integramos y nos sentimos en casa cuando nos asociamos a esta sinfonía y disfonía, cuando comprendemos que el bombo convive con el violín, cuando usamos nuestra creatividad para actuar con la naturaleza y nunca contra ella o a contracorriente de ella. Este sentido de lo sagrado así asumido nos hace regresar de nuestro exilio y despertar de nuestra alienación. Nos introduce en la Casa que habíamos abandonado. Solamente una relación personal con la Tierra nos lleva a amarla. Y lo que amamos no lo explotamos sino que lo respetamos y veneramos. Ahora podrá comenzar una nueva era, no de tregua, sino de paz perpetua (Kant) y de verdadera religación de todo con todo. Tengo especial fascinación por los caminos, especialmente por los caminos del campo que suben penosamente la montaña y desaparecen en la curva del bosque. O los caminos cubiertos de hojas multicolores en las tardes grises de otoño, por los cuales andaba en mis tiempos de estudiante en los Alpes del sur de Alemania. Y es que los caminos están dentro de nosotros. Hay que preguntar a los caminos el porqué de las distancias, por qué a veces son tortuosos, y cansan o son difíciles de recorrer. Ellos guardan los secretos de los pies de los caminantes, el peso de su tristeza, la ligereza de su alegría al encontrar a la persona amada.

El camino constituye uno de los arquetipos más ancestrales de la psique humana. El ser humano guarda la memoria de todo el camino seguido a lo largo de los 13,7 miles de millones de años del proceso de la evolución. Guarda especialmente la memoria de cuando surgieron nuestros antepasados: la rama de los vertebrados, la clase de los mamíferos, el orden de los primates, la familia de los homínidos, el género homo, la especie sapiens/demens actual. Debido a esta inconmensurable memoria, el camino humano se presenta tan complejo y a veces indescifrable. En el camino de cada persona trabajan siempre millones y millones de experiencias de caminos pasados y recorridos por incontables generaciones. La tarea de cada uno es prolongar este camino y hacer su camino de tal forma que mejore y profundice el camino recibido, enderece lo torcido y legue a los futuros caminantes un camino enriquecido con su pisada. El camino ha sido y sigue siendo una experiencia de rumbo que indica la meta y simultáneamente es el medio por el cual se alcanza la meta. Sin camino nos sentimos perdidos, interior y exteriormente. Nos llenamos de oscuridad y de confusión. Como hoy la humanidad, sin rumbo y en un vuelo ciego, sin brújula y sin estrellas para orientar las noches tenebrosas. Cada ser humano es homo viator, un caminante por los caminos de la vida. Como dice el poeta cantante indígena argentino Atahualpa Yupanqui «el ser humano es la Tierra que camina». No recibimos la existencia acabada. Debemos construirla. Y para eso hay que abrir camino, a partir y más allá de los caminos andados que nos precedieron. Incluso así, nuestro camino personal nunca está dado completamente. Tiene que ser construido con creatividad y sin miedo. Como dice el poeta español Antonio Machado: «caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Efectivamente, estamos siempre en camino a nosotros mismos. Fundamentalmente o nos realizamos o nos perdemos. Por eso hay básicamente dos caminos como dice el primer salmo de la Biblia: el camino del justo y el camino del impío, el camino de la luz o el camino de las tinieblas, el camino del egoísmo o el camino de la solidaridad, el camino del amor o el camino de la indiferencia, el camino de la paz o el camino del conflicto. En una palabra: el camino que lleva a un fin bueno o el camino que lleva a un abismo. Pero prestemos atención: la condición humana concreta es siempre coexistencia de los dos caminos, que suelen entrecruzarse. En el buen camino se esconde también el malo, y en el malo, el bueno. Ambos atraviesan nuestro corazón. Este es nuestro drama que puede transformarse en crisis e incluso en tragedia. Como es difícil separar totalmente la cizaña del trigo, el camino bueno del camino malo, estamos obligados a hacer una opción fundamental por uno de ellos: por el bueno, aunque nos cueste renuncias o incluso pueda traernos desventajas, pero por lo menos nos da paz de conciencia y la percepción de que estamos en lo correcto. Y están los que optan por el camino del mal: éste es más fácil, no impone ninguna limitación, pues todo vale con tal de que nos beneficie. Pero cobra un precio: la acusación de la conciencia, riesgos de castigos y hasta de ser eliminado. La opción fundamental confiere cualidad ética al camino humano. Si optamos por el buen camino, los pequeños pasos equivocados o los tropiezos no destruirán el camino y su rumbo. Lo que cuenta realmente frente a la conciencia y ante Aquel que a todos juzga con justicia es esta opción fundamental. Por esta razón, la tendencia dominante en la teología moral cristiana es sustituir el lenguaje de pecado venial o mortal por otro más adecuado a esta unidad del camino humano: fidelidad o infidelidad a la opción fundamental. No hay que aislar los actos y juzgarlos desconectados de la opción fundamental. Se trata de captar la actitud básica y el proyecto de fondo que se traduce en actos y que unifica la dirección de la vida. Si ésta opta por el bien, con constancia y fidelidad, conferirá mayor o menor bondad a los actos, no obstante los altibajos que ocurren siempre pero que no llegan a destruir el camino del bien. Este vive en estado de gracia. Pero hay también los que optan por el camino del mal. Ciertamente pasarán por la severa clínica de Dios en caso de encontrar misericordia a sus maldades. No hay escapatoria: tenemos que escoger qué camino construir y cómo seguir por él, sabiendo que «vivir es peligroso» (Guimarães Rosa). Pero nunca lo hacemos solos. Con nosotros caminan multitudes, solidarias en el mismo destino, acompañadas por Alguien llamado: “Emmanuel, Dios con nosotros”. A causa de la contracción económica provocada por la crisis financiera actual, el número de hambrientos ha saltado, según la FAO, de 860 millones a 1.200 millones. Tal hecho perverso impone un desafío ético y político. ¿Cómo atender las necesidades vitales de estos millones y millones de personas?

Históricamente este desafío siempre ha sido grande, pues la necesidad de satisfacer las demandas de alimento nunca ha podido ser plenamente atendida, sea por razones de clima, de fertilidad de los suelos o de desorganización social. A excepción de la primera fase del paleolítico cuando había poca población y superabundancia de medios de vida, siempre ha habido hambre en la historia. La distribución de alimentos ha sido casi siempre desigual. El flagelo del hambre no es propiamente un problema técnico. Existen técnicas de producción de extraordinaria eficacia. La producción de alimentos es superior al crecimiento de la población mundial, pero están pésimamente distribuidos. El 20% de la humanidad dispone para su disfrute del 80% de los medios de vida. El 80% de la humanidad debe contentarse con solo el 20% de ellos. Aquí reside la injusticia. Lo que ocasiona esta situación perversa es la falta de sensibilidad ética de los seres humanos hacia sus semejantes. Es como si hubiésemos olvidado totalmente nuestros orígenes ancestrales de la cooperación originaria que nos permitió ser humanos. Este déficit de humanidad resulta de un tipo de sociedad que privilegia al individuo sobre la sociedad, valora más la apropiación privada que la coparticipación solidaria, más la competición que la cooperación, que da más centralidad a los valores ligados a lo masculino (en el hombre y en la mujer) como la racionalidad, el poder, el uso de la fuerza, que a los valores ligados a lo femenino (también en el hombre y en la mujer) como la sensibilidad hacia los procesos de la vida, el cuidado y la disposición la cooperación. Como se deduce, la ética vigente es egoísta y excluyente. No se pone al servicio de la vida de todos y de su necesario cuidado, sino que está al servicio de los intereses de algunos individuos o grupos con exclusión de otros. En la raíz del flagelo del hambre hay una inhumanidad básica. Si no se fortalece una ética de la solidaridad, del cuidado de unos a otros no habrá modo de superarla. Es importante considerar que el desastre humano del hambre es también de orden político. La política tiene que ver con la organización de la sociedad, con el ejercicio del poder y con el bien común. Desde hace siglos en Occidente, y hoy de manera globalizada, el poder político es rehén del poder económico, articulado en la forma capitalista de producción. La ganancia no es democratizada en beneficio de todos, sino privatizada por aquellos que detentan el tener, el poder y el saber; sólo secundariamente beneficia a los demás. Por tanto, el poder político no sirve al bien común, crea desigualdades que representan una real injusticia social, y hoy mundial. A consecuencia de esto, para millones y millones de personas apenas sobran las migajas que no dan para cubrir sus necesidades vitales. O simplemente mueren como consecuencia de las enfermedades derivadas del hambre, en su mayoría criaturas inocentes. Si no se produce una inversión de valores, si no se instaurara una economía sometida a la política y una política orientada por la ética y una ética inspirada en una solidaridad básica no habrá posibilidad de solución para el hambre y la subnutrición mundial. Gritos desgarradores de millones de hambrientos suben continuamente a los cielos sin que vengan respuestas eficaces de parte alguna y hagan callar ese clamor. Por último, hay que reconocer que el hambre resulta también del desconocimiento de la función de las mujeres en la agricultura. Según la evaluación de la FAO ellas son las que producen gran parte de lo que se consume en el mundo: el 80% - 98% en el África subsahariana, el 50% - 80% en Asia y el 30% en Europa central y del este. No habrá seguridad alimentaria sin mujeres agricultoras, si no se les da más poder de decisión sobre los destinos de la vida en la Tierra. Ellas representan el 60% de la humanidad. Por su naturaleza de mujeres están más ligadas a la vida y a su reproducción. Es absolutamente inaceptable que por el hecho de ser mujeres se les nieguen los títulos de propiedad de tierras y el acceso a los créditos y a otros bienes culturales. Sus derechos reproductivos tampoco son reconocidos y se les impide el acceso a los conocimientos técnicos concernientes a la mejora de la producción de alimentos. Sin estas medidas sigue siendo válida la crítica de Gandhi: «el hambre es un insulto; envilece, deshumaniza y destruye el cuerpo y el espíritu… si no la propia alma; es la forma de violencia más asesina que existe». Los últimos siglos se han caracterizado por incontables descubrimientos: continentes, pueblos originarios, especies de seres vivos, galaxias, estrellas, el mundo subatómico, las energías originarias y últimamente el campo de Higgs, especie de fluido sutil que impregna el universo; las partículas virtuales al tocarlo reciben masa y se estabilizan. Pero todavía no habíamos descubierto la Tierra como planeta, como nuestra Casa Común. Fue necesario que saliésemos de la Tierra para verla desde fuera y entonces descubrirla y constatar la unidad Tierra-humanidad.

Este es el gran legado de los astronautas que tuvieron la posibilidad de contemplar la Tierra desde el espacio exterior por primera vez. Produjeron en nosotros lo que se ha llamado el Overview Effect, es decir, «el efecto de la visión desde arriba». Frank White recogió bellísimos testimonios de los astronautas en su libro Overview Effect (Houghton Mifflin Company, Boston 1987). Al leerlos producen en nosotros un fuerte impacto y un gran sentimiento de reverencia, una verdadera experiencia espiritual. Leamos alguno. El astronauta James Irwin decía: «La Tierra parece un árbol de navidad colgado del fondo negro del universo; cuanto más nos alejamos de ella, tanto más va disminuyendo su tamaño, hasta quedar reducida a una pequeña bola, la más bella que se pueda imaginar. Ese objeto vivo tan bello y tan cálido parece frágil y delicado; contemplarlo cambia a quien lo hace, pues empieza a apreciar la creación de Dios y a descubrir el amor de Dios». Otro, Eugene Cernan, confesaba: «Yo fui el último hombre que pisó la luna en diciembre de 1972. Desde la superficie lunar miraba con temor reverencial hacia la Tierra en un trasfondo muy oscuro; lo que yo veía era demasiado bello para ser aprehendido, demasiado ordenado y lleno de intención para ser fruto de un mero accidente cósmico; uno se sentía, interiormente, obligado a alabar a Dios. Dios debe existir por haber creado aquello que yo tenía el privilegio de contemplar; espontáneamente surge la veneración y la acción de gracias; para eso existe el universo». Con fina intuición observó Joseph P. Allen, otro astronauta: «Se discutió mucho sobre los pros y los contras de los viajes a la luna, no oí a nadie argumentar que deberíamos ir a la luna para ver la Tierra desde allí, desde fuera de la Tierra; después de todo, ésta debe haber sido seguramente la verdadera razón de haber ido a la luna». Al pasar por esta experiencia singular, el ser humano despierta a la comprensión de que él y la Tierra forman una unidad y que esta unidad pertenece a otra mayor, la solar, y esta a otra todavía mayor, la galáctica; ésta nos remite a todo el universo, el universo entero al Misterio y el Misterio al Creador. «Desde allá arriba», observaba el astronauta Eugene Cernan, «no son perceptibles las barreras del color de la piel, de la religión y de la política que aquí abajo dividen al mundo». Todo está unificado en un único planeta Tierra. Comentaba el astronauta Salman al-Saud: «el primero y el segundo día, señalábamos hacia nuestro país, el tercero y cuarto hacia nuestro continente, después del quinto día solamente teníamos conciencia de la Tierra como un todo». Estos testimonios nos convencen de que Tierra y Humanidad forman en realidad un todo indivisible. Exactamente esto fue lo que escribió Isaac Asimov en un artículo enThe New York Times del 9 de octubre de 1982 con ocasión de los 25 años del lanzamiento del Sputnik, que fue el primero en dar la vuelta a la Tierra. El título era: “El legado del Sputnik: el globalismo”. Y decía Asimov: «se impone en nuestras mentes reluctantes la visión de que Tierra y Humanidad forman una única entidad». El ruso Anatoly Berezovoy que estuvo 211 días en el espacio afirmó la misma cosa. Efectivamente no podemos colocar en un lado la Tierra y en el otro la humanidad. Formamos un todo orgánico y vivo. Nosotros los humanos somos aquella parte de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida y venera. Contemplando el globo terrestre presente en casi todos los lugares, irrumpe espontáneamente en nosotros la percepción de que a pesar de todas las amenazas de destrucción que montamos contra Gaia, el futuro bueno y benéfico, de alguna forma está garantizado. Tanta belleza y esplendor no pueden ser destruidos. Los cristianos dirán: Esta Tierra está penetrada por el Espíritu y por el Cristo cósmico. Parte de nuestra humanidad ya fue eternizada por Jesús y está en el corazón de la Trinidad. No será sobre las ruinas de la Tierra donde Dios completará su obra. El Resucitado y su Espíritu están empujando la evolución hacia su culminación. Una moderna leyenda da cuerpo a esta creencia: «Había una vez un militante cristiano de Greenpeace que fue visitado en sueños por Cristo resucitado. Jesús lo convidó a pasear por el jardín. El militante accedió con gran entusiasmo. Después de andar un largo rato, admirando la biodiversidad presente en aquel rincón, preguntó el militante: "Señor, cuando andabas por los caminos de Palestina, dijiste en una ocasión que un día volverías con toda tu pompa y gloria. ¡Se está demorando mucho tu venida! ¿Cuando volverás por fin de verdad, Señor? Tras unos momentos de silencio que parecían una eternidad, el Señor respondió: "Mi querido hermano, cuando mi presencia en el universo y en la naturaleza sea tan evidente como la luz que ilumina este jardín; cuando mi presencia bajo tu piel y en tu corazón sea tan real como mi presencia aquí ahora, cuando esta presencia mía se haga cuerpo y sangre en ti hasta el punto de que no necesites pensar más en ella, cuando estés tan imbuido de esta verdad que ya no necesites preguntar insistentemente como estás preguntando ahora... entonces, hermano querido, esas serán las señales de que he vuelto con toda mi pompa y toda mi gloria. Con el funcionamiento de la Comisión Memoria y Verdad sale a la luz con toda su barbarie la tortura como método sistemático del Estado dictatorial militar para combatir a sus opositores. Ya se han estudiado detalladamente estos procesos de deshumanización del torturado y también del torturador. Éste precisa reprimir su propia humanidad para practicar su acto inhumano. No sin razón muchos torturadores acabaron suicidándose por no aguantar tanta perversidad.

Quiero, sin embargo, destacar un punto no siempre presente en la discusión, que ha sido muy bien analizado por los psicoanalistas, especialmente en la Alemania posnazi, y entre nosotros por Hélio Peregrino, ya fallecido. Lo más terrible de la tortura política es que obliga al torturado a luchar contra sí mismo. La tortura escinde a la persona por la mitad. Coloca la mente contra el cuerpo. La mente quiere ser fiel a la causa de los compañeros, no quiere de ninguna manera entregarlos. El cuerpo, sometido a extrema intimidación y humillación, para verse libre de la tortura, tiende a hablar y a hacer así la voluntad del torturador. Esta es la escisión. Pero hay que resaltar un punto: la persona torturada cuando es presa del pánico y el pavor puede ser víctima de mecanismos inconscientes de identificación con el agresor. Al identificarse con él, consigue psicológicamente exorcizar por un momento el pánico y así sobrevivir. El torturado que sucumbió a esta desesperada contingencia de autodefensa, incorpora siniestramente la figura del torturador. Éste consigue abrir una brecha en el alma del torturado, alcanza a penetrar en aquella última intimidad, allí donde residen los secretos más sagrados y donde la persona alimenta su misterio. Sobrepasa por tanto los umbrales últimos de la profundidad humana para poseer a la víctima y hacerla otra persona, alguien que acaba reconociendo ser de hecho subversivo, enemigo de la patria y de la humanidad, un traidor de la religión, un maldecido por Dios, un excomulgado de la Iglesia, alguien que está de parte del demonio. Los torturadores Albernaz y Fleury eran expertos en esta perversidad. Fleury dijo directamente a fray Tito, como aparece en el terrorífico film de Ratton “Bautismo de Sangre”, basado en el libro de fray Betto con el mismo nombre, que dejaría en él marcas que jamás olvidaría. Efectivamente, consiguió escindirle la mente y el cuerpo y penetrar en su más profunda intimidad hasta el punto de que, en el exilio en Francia, él sentía en todo momento la presencia de su verdugo. Dejó una nota antes de quitarse la vida: «prefiero quitarme la vida a morir». Este tipo de tortura es especialmente malvada porque hace de la deshumanización el eje de una práctica sistemática de ciertos agentes del Estado. Si la categoría anti-Cristo aún significa alguna cosa, debe ser configurada dentro de este cuadro infernal. Se trata de la completa subversión de lo humano y de sus referencias sagradas. Es con seguridad uno de los mayores crímenes de inhumanidad que puedan existir. Tales perversiones no pueden entrar dentro de ninguna amnistía. Los torturadores cargan en su alma y en su mente el estigma de Caín. Por dondequiera que vayan la vida los acusará porque violaron su sacralidad suprema. Y todavía está la tortura de los desaparecidos, que crucifica a sus seres queridos. Por ejemplo, hubo una guerrilla en la región del río Araguaia hasta hoy no reconocida totalmente por los militares. Allí se cometieron todos los excesos: cortaban la cabeza y los dedos a los guerrilleros muertos y los enviaban a Brasilia para identificarlos. Hicieron desaparecer sus cadáveres. Hicieron desaparecer las vidas y pretenden ahora borrar las muertes. Y las familias viven una pesadilla que no tiene fin. Cada timbre que suena en casa funciona como un viento que sopla las cenizas y reaviva la brasa de la esperanza, seguida de amarga decepción: ¿Será él que vuelve? Otros dicen: “no nos mudemos de casa porque todavía puede volver... y qué sería de él si no estuviéramos aquí para el abrazo, el beso y las lágrimas?” Los torturadores y sus jefes están ahí, ahora amenazados por el movimiento "Levante Popular de la Juventud" que no les deja en paz la conciencia. A ellos quisiera yo, como teólogo perseguido aunque no torturado, gritarles al oído el clamor de Jesucristo: “A vuestra generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, de los perseguidos y de los torturados, de su sangre derramada desde el principio del mundo. Sí, os aseguro que se os pedirá cuenta de esta sangre” (Lc 11,50-51). Podrá haber una amnistía pactada por los hombres. Pero no habrá amnistía ante la conciencia y ante Aquel que se presentó bajo la figura de un preso, torturado y ejecutado en la cruz, Jesús, el Nazareno, cuando como Juez Supremo juzgará especialmente a aquellos que violaron la humanidad mínima. Llegará el día, supremo día, en que todos los desparecidos aparecerán. Vendrán, como dice el Apocalipsis, de la gran tribulación de la historia. Sí, ellos volverán con el Viviente. Y entonces no habrá más espera ni agitación en los corazones. El Viviente, también torturado un día, anulará todas las distancias, enjugará todas las lágrimas e inaugurará el Reino de los sacrificados y desaparecidos, ahora vivos, liberados y encontrados. Entonces será definitivamente verdad: «Nunca más una dictadura. Nunca más desaparecidos. La tortura nunca más». Los últimos siglos se han caracterizado por incontables descubrimientos: continentes, pueblos originarios, especies de seres vivos, galaxias, estrellas, el mundo subatómico, las energías originarias y últimamente el campo de Higgs, especie de fluido sutil que impregna el universo; las partículas virtuales al tocarlo reciben masa y se estabilizan. Pero todavía no habíamos descubierto la Tierra como planeta, como nuestra Casa Común. Fue necesario que saliésemos de la Tierra para verla desde fuera y entonces descubrirla y constatar la unidad Tierra-humanidad.

Este es el gran legado de los astronautas que tuvieron la posibilidad de contemplar la Tierra desde el espacio exterior por primera vez. Produjeron en nosotros lo que se ha llamado el Overview Effect, es decir, «el efecto de la visión desde arriba». Frank White recogió bellísimos testimonios de los astronautas en su libro Overview Effect (Houghton Mifflin Company, Boston 1987). Al leerlos producen en nosotros un fuerte impacto y un gran sentimiento de reverencia, una verdadera experiencia espiritual. Leamos alguno. El astronauta James Irwin decía: «La Tierra parece un árbol de navidad colgado del fondo negro del universo; cuanto más nos alejamos de ella, tanto más va disminuyendo su tamaño, hasta quedar reducida a una pequeña bola, la más bella que se pueda imaginar. Ese objeto vivo tan bello y tan cálido parece frágil y delicado; contemplarlo cambia a quien lo hace, pues empieza a apreciar la creación de Dios y a descubrir el amor de Dios». Otro, Eugene Cernan, confesaba: «Yo fui el último hombre que pisó la luna en diciembre de 1972. Desde la superficie lunar miraba con temor reverencial hacia la Tierra en un trasfondo muy oscuro; lo que yo veía era demasiado bello para ser aprehendido, demasiado ordenado y lleno de intención para ser fruto de un mero accidente cósmico; uno se sentía, interiormente, obligado a alabar a Dios. Dios debe existir por haber creado aquello que yo tenía el privilegio de contemplar; espontáneamente surge la veneración y la acción de gracias; para eso existe el universo». Con fina intuición observó Joseph P. Allen, otro astronauta: «Se discutió mucho sobre los pros y los contras de los viajes a la luna, no oí a nadie argumentar que deberíamos ir a la luna para ver la Tierra desde allí, desde fuera de la Tierra; después de todo, ésta debe haber sido seguramente la verdadera razón de haber ido a la luna». Al pasar por esta experiencia singular, el ser humano despierta a la comprensión de que él y la Tierra forman una unidad y que esta unidad pertenece a otra mayor, la solar, y esta a otra todavía mayor, la galáctica; ésta nos remite a todo el universo, el universo entero al Misterio y el Misterio al Creador. «Desde allá arriba», observaba el astronauta Eugene Cernan, «no son perceptibles las barreras del color de la piel, de la religión y de la política que aquí abajo dividen al mundo». Todo está unificado en un único planeta Tierra. Comentaba el astronauta Salman al-Saud: «el primero y el segundo día, señalábamos hacia nuestro país, el tercero y cuarto hacia nuestro continente, después del quinto día solamente teníamos conciencia de la Tierra como un todo». Estos testimonios nos convencen de que Tierra y Humanidad forman en realidad un todo indivisible. Exactamente esto fue lo que escribió Isaac Asimov en un artículo enThe New York Times del 9 de octubre de 1982 con ocasión de los 25 años del lanzamiento del Sputnik, que fue el primero en dar la vuelta a la Tierra. El título era: “El legado del Sputnik: el globalismo”. Y decía Asimov: «se impone en nuestras mentes reluctantes la visión de que Tierra y Humanidad forman una única entidad». El ruso Anatoly Berezovoy que estuvo 211 días en el espacio afirmó la misma cosa. Efectivamente no podemos colocar en un lado la Tierra y en el otro la humanidad. Formamos un todo orgánico y vivo. Nosotros los humanos somos aquella parte de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida y venera. Contemplando el globo terrestre presente en casi todos los lugares, irrumpe espontáneamente en nosotros la percepción de que a pesar de todas las amenazas de destrucción que montamos contra Gaia, el futuro bueno y benéfico, de alguna forma está garantizado. Tanta belleza y esplendor no pueden ser destruidos. Los cristianos dirán: Esta Tierra está penetrada por el Espíritu y por el Cristo cósmico. Parte de nuestra humanidad ya fue eternizada por Jesús y está en el corazón de la Trinidad. No será sobre las ruinas de la Tierra donde Dios completará su obra. El Resucitado y su Espíritu están empujando la evolución hacia su culminación. Una moderna leyenda da cuerpo a esta creencia: «Había una vez un militante cristiano de Greenpeace que fue visitado en sueños por Cristo resucitado. Jesús lo convidó a pasear por el jardín. El militante accedió con gran entusiasmo. Después de andar un largo rato, admirando la biodiversidad presente en aquel rincón, preguntó el militante: "Señor, cuando andabas por los caminos de Palestina, dijiste en una ocasión que un día volverías con toda tu pompa y gloria. ¡Se está demorando mucho tu venida! ¿Cuando volverás por fin de verdad, Señor? Tras unos momentos de silencio que parecían una eternidad, el Señor respondió: "Mi querido hermano, cuando mi presencia en el universo y en la naturaleza sea tan evidente como la luz que ilumina este jardín; cuando mi presencia bajo tu piel y en tu corazón sea tan real como mi presencia aquí ahora, cuando esta presencia mía se haga cuerpo y sangre en ti hasta el punto de que no necesites pensar más en ella, cuando estés tan imbuido de esta verdad que ya no necesites preguntar insistentemente como estás preguntando ahora... entonces, hermano querido, esas serán las señales de que he vuelto con toda mi pompa y toda mi gloria. Estamos celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II (1962-1965). Él supuso una ruptura del rumbo que la Iglesia Católica venía siguiendo desde hacía siglos. Era una Iglesia que venía a ser una fortaleza sitiada, a la defensiva de todo lo que venía del mundo moderno, de la ciencia, de la técnica y de conquistas civilizatorias como la democracia, los derechos humanos y la separación entre Iglesia y Estado.

Pero vino una bocanada de aire fresco de la mano un papa anciano del que no se esperaba nada: Juan XXIII (+1963). Él abrió las puertas y las ventanas. Dijo: la Iglesia no puede ser un museo respetable, tiene que ser la casa de todos, aireada y agradable para vivir. Ante todo, el Concilio representó, en expresión acuñada por el mismo Juan XXIII, un aggiornamento, es decir, una actualización y una reconstrucción de la manera de entenderse a sí misma y su forma de presencia en el mundo. Más que enumerar los principales elementos introducidos por el Concilio, nos interesa ver cómo ese aggiornamento fue recogido y traducido por la Iglesia latinoamericana y por Brasil. A este proceso se le llama recepción y consiste una relectura y una aplicación de las intuiciones conciliares en el contexto latinoamericano, muy diferente del europeo, en el que se elaboraron todos los documentos. Señalaremos solamente algunos puntos esenciales. El primero fue sin duda el gran cambio de la atmósfera eclesial: antes del Concilio predominaba la «gran disciplina», la uniformización romana y el aire sombrío y anticuado de la vida eclesial. Las Iglesias de América Latina, de África y de Asia eran Iglesias-espejo de la romana. Y de pronto empezaron a sentirse Iglesias-fuente. Podían inculturarse y crear lenguajes nuevos. Se irradiaba entusiasmo y ánimo para crear. En segundo lugar, en América Latina se dio una redefinición del lugar social de la Iglesia. El Vaticano II fue un Concilio universal, pero según la perspectiva de los países centrales y ricos. Ahí se definió la Iglesia dentro del mundo moderno. Pero existía un sub-mundo de pobreza y de opresión que fue captado por la Iglesia latinoamericana. Ésta debía desplazarse del centro humano hacia las periferias sub-humanas. Si en ellas hay opresión, su misión debía ser de liberación. La inspiración vino de las palabras del Papa Juan XXIII: “la Iglesia es de todos pero quiere ser principalmente Iglesia de los pobres”. Este cambio se tradujo en las distintas conferencias episcopales latinoamericanas desde Medellín (1968) hasta Aparecida (2007) por la opción solidaria y preferencial por los pobres, contra la pobreza. Opción que se transformó en la marca registrada de la Iglesia latinoamericana y de la teología de la liberación. En tercer lugar está la concretización de la Iglesia como Pueblo de Dios. El Vaticano II colocó esta categoría por delante de la de la Jerarquía. Para la Iglesia latinoamericana Pueblo de Dios no es una metáfora; la gran mayoría del pueblo es cristiana y católica, por tanto es Pueblo de Dios, gimiendo bajo la opresión como antiguamente en Egipto. De ahí nace la dimensión de liberación que la Iglesia asume oficialmente en todos los documentos desde Medellín (1968) hasta Aparecida (2007). Esta visión de la Iglesia-pueblo-de-Dios hizo posible el surgimiento de las Comunidades Eclesiales de Base y de las pastorales sociales. En cuarto lugar, el Concilio entendió la Palabra de Dios contenida en la Biblia como el alma de la vida eclesial. Esto se tradujo en la lectura popular de la Biblia y en los miles y miles de círculos bíblicos. En ellos los cristianos comparan la página de la vida con la página de la Biblia y sacan conclusiones prácticas en una línea de comunión, de participación y de liberación. En quinto lugar, el Concilio se abrió a los derechos humanos. En América Latina fueron traducidos como derechos a partir de los pobres y por eso, en primer lugar, derecho a la vida, al trabajo, a la salud y a la educación. A partir de aquí se entienden los demás derechos, el de movilidad, entre otros. En sexto lugar, el Concilio acogió el ecumenismo entre las Iglesias cristianas. En América Latina el ecumenismo no se enfoca tanto a la convergencia en las doctrinas cuanto a la convergencia en las prácticas: todas las Iglesias juntas se empeñan en la liberación de los oprimidos. Es un ecumenismo de misión. Por último, estableció el diálogo con las religiones viendo en ellas la presencia del Espíritu que llega antes que el misionero, debiendo por eso ser respetadas con sus valores. Finalmente, hay que reconocer que América Latina fue el continente donde más en serio se tomó el Vaticano II y donde produjo mayores transformaciones, proyectando la Iglesia de los pobres como un desafío para la Iglesia universal y para todas las conciencias humanitarias. La movilidad de la sociedad moderna ha abierto espacio a varias formas de cohabitación. Al lado de las familias-matrimonio que se constituyen dentro de un marco jurídico-social y sacramental, surgen cada vez más las familias-pareja (cohabitación y uniones libres) que se forman consensuadamente fuera del marco institucional y duran mientras haya pareja, y dan origen a la familia consensual no conyugal. La introducción del divorcio ha dado lugar a familias uniparentales (la madre o el padre con los hijos/as) o multiparentales (con hijos/as provenientes de matrimonios anteriores) y también a uniones entre homoafectivos (hombres o mujeres), que en varios países han alcanzado un marco jurídico que les garantiza estabilidad y reconocimiento social.

Tratemos de entender un poco mejor estas formas de cohabitación. Un especialista brasileño, Marco Antônio Fetter, creador de la primera Universidad de la Familia en Brasil (en Rio Grande do Sul) con todos sus grados académicos, define así la familia: «un conjunto de personas con objetivos comunes y con lazos y vínculos afectivos fuertes, cada una de ellas con un papel definido, donde aparecen naturalmente los roles de padre, de madre, de hijos y de hermanos» (cf. www.unifan.com.br). La familia ha conocido una gran transformación con la introducción de los preservativos y de los anticonceptivos, hoy incorporados a la cultura como algo normal a pesar de la oposición de varias Iglesias. La sexualidad conyugal gana más intimidad y espontaneidad, pues, con tales medios y mediante la planeación familiar queda liberada del imprevisto de un embarazo no deseado. Los hijos/hijas dejan de ser consecuencia fatal de una relación sexual y son queridos de común acuerdo. El énfasis en la sexualidad como realización personal ha propiciado la aparición de formas de cohabitación que no son propiamente matrimonio. Expresión de esto son las uniones consensuales y libres sin otro compromiso que la mutua realización de la pareja o la cohabitación de homoafetivos. Tales prácticas, por nuevas que sean, deben incluir también una perspectiva ética y espiritual. Es importante cuidar que sean expresión de amor y de confianza mutua. Cuando hay amor, desde una lectura cristiana del fenómeno, ocurre algo que tiene que ver con Dios, pues Dios es amor (1Jn 4,12.16). Entonces, no caben prejuicios y discriminaciones. Antes bien, es necesario tener respeto y apertura para entender tales hechos y ponerlos también delante de Dios. Si las personas asumen su relación con responsabilidad no se les puede negar relevancia espiritual. Se crea una atmósfera que ayuda a superar la tentación de la promiscuidad y se refuerza la fidelidad y la estabilidad que son bienes de toda relación entre personas. El núcleo inmutable de la familia es el afecto, el cuidado del uno al otro y el deseo de estar juntos, estando también abiertos, cuando es posible, a la procreación de nuevas vidas. Si es así, además del carácter institucional de la familia hay que considerar entonces especialmente su carácter relacional. Importa ver el complejo juego de relaciones que se realiza entre los miembros de la pareja. En esas relaciones está la vida, surgen las expresiones de amor, de fidelidad, de encuentro y de felicidad, en una palabra, aparece el lado permanente. El lado institucional es socialmente legítimo y asume las más distintas formas según las culturas, romana, céltica, china, india etc. Análisis transculturales han demostrado que cuando el capital social familiar es alto y sano da origen a una mayor confianza en el prójimo, hay menos violencia y más participación social. Cuando este capital social se va diluyendo, poco a poco aparecen las crisis y se deshace la relación afectiva. La cuestión es superar cierto moralismo que no ayuda a nadie, prejuzga las distintas formas de familia o de cohabitación a partir de una específica y nos hace perder los valores, por cierto ahí presentes, vividos con sinceridad delante de Dios. El significado mayor de la doctrina de la Iglesia sobre la familia es recalcar los valores humanos y morales que se deben vivir en ella. Así lo hace, por ejemplo, la Carta Apostólica Familiaris Consortio (1981) y la Carta a las Familias (1994) de Juan Pablo II. En ambos documentos se afirma enfáticamente que «la familia es una comunidad de personas fundada sobre el amor y animada por el amor, cuyo origen y meta es el Nosotros divino”. En la Familiaris Consortio (1981) predomina curiosamente la dimensión relacional sobre la institucional. Define a la familia como «un conjunto de relaciones interpersonales -relación conyugal, paternidad/maternidad, filiación, fraternidad- mediante las cuales cada persona humana es introducida en la familia humana». ¿Qué sería de la familia y de sus miembros si no ardiesen en ellos las relaciones intersubjetivas de afecto y cuidado, el lenguaje del encantamiento y del sueño? Sin ese motor, que anima continuamente nuestro caminar, sin ese nicho de sentido, nadie soportaría las dificultades inherentes a toda relación intersubjetiva, ni las limitaciones de la condición humana. Estos valores abren la familia más allá de sí misma. El sueño es justamente que a partir de los valores de la familia, en sus diferentes formas, surja la familia-escuela, la familia-trabajo la familia-comunidad, la familia-nación y la familia-humanidad, para llegar finalmente a la familia-Tierra, trampolín último para la familia-Dios. El desierto es una realidad misteriosa y una metáfora fecunda del discurrir contradictorio de la vida humana.

Actualmente el 40% de la superficie terrestre está en proceso avanzado de desertificación. Los desiertos crecen a razón de 60 mil km2 por año, lo que equivale a 12 hectáreas por minuto. En Brasil hay un millón de km2 en proceso de desertificación. Sólo en el Nordeste y en Minas son 180 mil km2. Este fenómeno amenazador para las cosechas, para el hambre y la emigración de poblaciones enteras se debe a la deforestación, al mal uso de los suelos, a los cambios climáticos y a los vientos. Recordemos que el mayor desierto del mundo, el Sahara, con una superficie mayor que la de Brasil (9.065000 km2), hace diez mil años estaba cubierto de densas selvas tropicales, contiene fósiles de dinosaurios y restos arqueológicos de antiguas civilizaciones, pues antiguamente el río Nilo desembocaba en el Atlántico. En esa época, sin embargo, ocurrió un drástico cambio climático que lo transformó en una inmensa sabana y después en un desierto árido y extremadamente seco. ¿No es una señal para la Amazonia? Pero la vida siempre es más fuerte. Resiste, se adapta y acaba triunfando. Todavía hoy en los desiertos brota la vida: más de 800 especies de vegetales y minúsculos insectos y animales. Basta que sople un viento más húmedo o que caigan unas gotas de agua y la vida invisible irrumpe espléndidamente. En ocho días, la semilla germina, florece, madura, da fruto que cae al suelo. La semilla se recoge. Espera más de un año, bajo la canícula del sol y el azote del viento hasta poder germinar de nuevo y continuar el ciclo ininterrumpido y triunfante de la vida. Otros arbustos se enrollan sobre sí mismos, se retuercen para escapar de los vientos y sobrevivir. De la misma manera, pequeños animales se alimentan de insectos, mariposas, libélulas y semillas traídas por el viento. Pero cuando hay un oasis, la naturaleza parece desquitarse: el verde es más verde, la atmósfera más sonriente y los frutos tienen más color. Todo proclama la victoria de la vida. Con su tecnología, el ser humano abre los desiertos, traza carreteras brillantes, devuelve el desierto a la civilización como ocurre en Estados Unidos, en China y en Chile. Esta es la realidad de la ecología exterior del desierto. Pero hay desiertos interiores, de ecología profunda. Cada persona humana tiene su desierto a atravesar en busca de una «tierra prometida». Es un recorrido penoso y lleno de espejismos. Pero le espera siempre un oasis para rehacerse. Hay desiertos y desiertos: desierto de los sentidos, del espíritu, de la fe. El desierto de los sentidos ocurre especialmente en las relaciones interpersonales. Después de algunos años, la relación de un pareja conoce el desierto de la monotonía del día a día y la disminución del encantamiento mutuo. Si no hay creatividad y aceptación de los límites de cada uno, la relación puede acabar. Si la travesía no se hace, permanece el desierto desalentador. Hay también el desierto del espíritu. En el siglo IV cuando el cristianismo empezó a aburguesarse, algunos laicos cristianos se propusieron mantener vivo el sueño de Jesús. Fueron al desierto para hallar la tierra prometida en su propia alma y encontrar a Dios desnudo y vivo. Y lo encontraron. Se trata de una peligrosa travesía del desierto. San Juan de la Cruz habla de la noche del espíritu “terrible y temible”. Pero el resultado es una integración radical. Entonces, de la aridez nace el paraíso perdido. El desierto es metáfora de esta búsqueda y de este encuentro. Finalmente está el desierto de la fe. Hoy se vive en la Iglesia Católica un árido desierto pues la primavera que significó el Concilio Vaticano II se transformó en invierno severo por obra de las medidas tomadas por el organismo central del Vaticano en su esfuerzo por mantener tradiciones y estilos de piedad que tienen que ver con el modelo medieval de Iglesia de poder. La Iglesia se comporta como una fortaleza sitiada y cerrada a los llamamientos que vienen de los pueblos, a sus lamentos y esperanzas. Es un modelo de Iglesia del miedo, de la sospecha y de la pobreza en creatividad, lo que revela insuficiencia de fe y de confianza en el Espíritu de Jesús. Lo que se opone a la fe no es el ateísmo, sino el miedo. Una Iglesia llena de miedos pierde su principal sustancia que es la fe viva. Los crímenes de la pedofilia de muchos religiosos y los escándalos financieros del Banco del Vaticano han llevado a muchos fieles a conocer el desierto, a emigrar de la institución, aunque manteniendo el sueño de Jesús y la fidelidad a los evangelios. Vivimos en un desierto eclesial sin vislumbrar un oasis por delante. Será nuestro desafío el de hacer así y todo su travesía con la certeza de que el Espíritu irrumpa y haga surgir flores en el desierto. ¡Pero cómo duele! |

Leonardo BoffNació en Concórdia, Santa Catarina (Brasil), el 14 de diciembre de 1938. Es nieto de inmigrantes italianos venidos delVéneto a Rio Grande do Sul a finales del siglo XIX. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Concórdia-SC, Rio Negro-PR y Agudos-SP. Estudió Filosofía en Curitiba-PR y Teología en Petrópolis-RJ. En 1970 se doctoró en Teología y Filosofía en la Universidad de Munich-Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores, franciscanos, en 1959. Archivos

Agosto 2020

Categorias |

Canal RSS

Canal RSS